- 放大

- 缩小

- 全文复制

把规律攥在手中

发布时间: 信息来源:

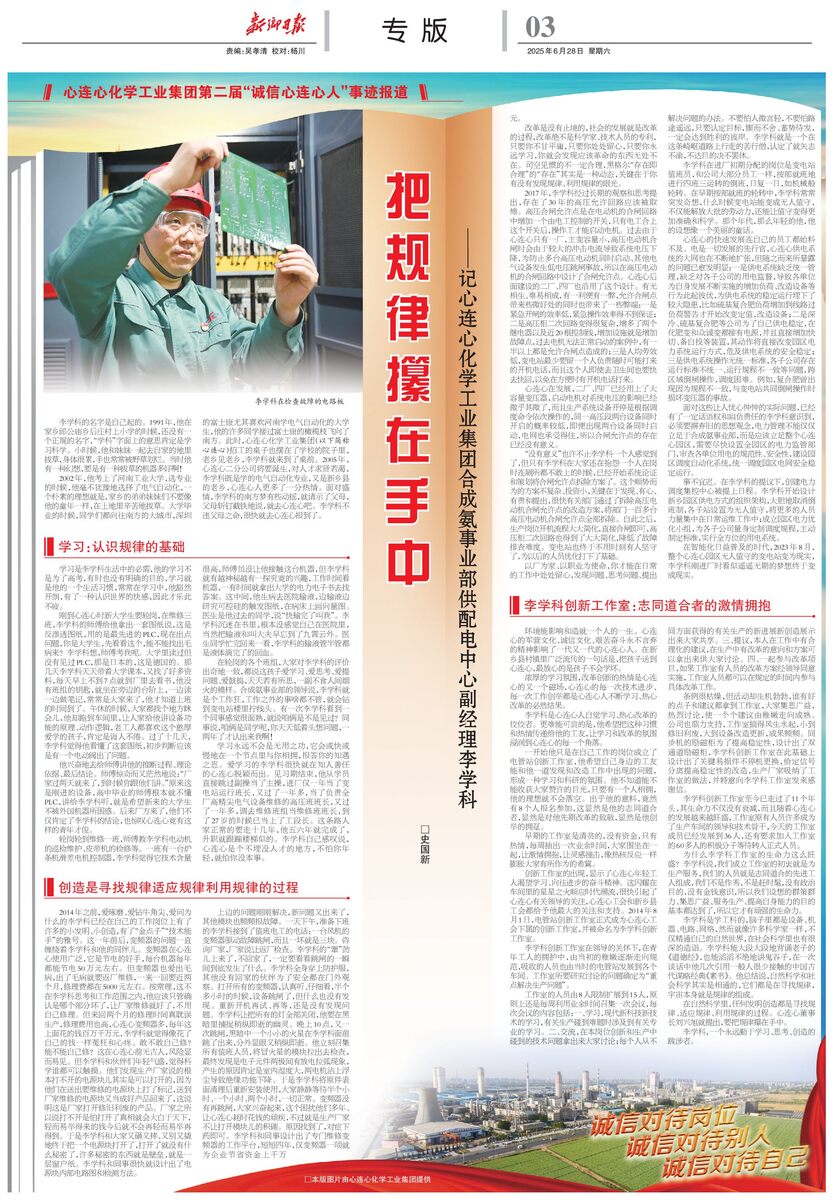

——记心连心化学工业集团合成氨事业部供配电中心副经理李学科

□史国新

李学科的名字是自己起的。1991年,他在家乡郎公庙乡后庄村上小学的时候,还没有一个正规的名字,“学科”字面上的意思肯定是学习科学。小时候,他和妹妹一起去自家的地里拔草,身体很累,手也常常被野草划烂。当时他有一种幻想,要是有一种拔草的机器多好啊!

2002年,他考上了河南工业大学,选专业的时候,他毫不犹豫地选择了电气自动化,一个朴素的理想就是,家乡的弟弟妹妹们不要像他的童年一样,在土地里辛苦地拔草。大学毕业的时候,同学们都向往南方的大城市,深圳的富士康尤其喜欢河南学电气自动化的大学生,他的许多同学接过富士康的橄榄枝飞向了南方。此时,心连心化学工业集团(以下简称心连心)招工的桌子也摆在了学校的院子里,老乡见老乡,李学科就来到了桌前。2005年,心连心二分公司将要诞生,对人才求贤若渴,李学科既是学的电气自动化专业,又是新乡县的老乡,心连心人更多了一分热情。面对盛情,李学科的南方梦有些动摇,就请示了父母,父母斩钉截铁地说,就去心连心吧。李学科不违父母之命,很快就去心连心报到了。

学习:认识规律的基础

学习是李学科生活中的必需,他的学习不是为了高考,有时也没有明确的目的,学习就是他的一个生活习惯,常常在学习中,他豁然开朗,有了一种认识世界的快感,因此才乐此不疲。

刚到心连心时新大学生要轮岗,在维修三班,李学科的师傅给他拿出一套图纸说,这是反渗透图纸,用的是最先进的PLC,现在出点问题,你是大学生,先看看这个,能不能找出毛病来?李学科想,师傅考我呢。大学里读过但没有见过PLC,那是日本的,这是德国的。那几天李学科天天带着大学课本,又找了好多资料,每天早上不到7点就到厂里去看书,他没有班组的钥匙,就坐在旁边的台阶上,一边读一边做笔记,常常是大家来了,他才知道上班的时间到了。午休的时候,大家都找个地方眯会儿,他却跑到车间里,让人家给他讲设备功能的原理、动作逻辑,老工人都喜欢这个憨厚爱学的孩子,肯定是诲人不倦。过了十几天,李学科觉得他看懂了这套图纸,初步判断应该是有一个电动阀出了问题。

他兴奋地去给师傅讲他的推断过程、理论依据、最后结论。师傅惊奇而又茫然地说:“厂家过两天就来了,到时候你跟他们讲。”原来这是刚进的设备,高中毕业的师傅根本就不懂PLC,讲给李学科听,就是希望新来的大学生不被外国机器所困惑。后来厂方来了,他们不仅肯定了李学科的结论,也惊叹心连心竟有这样的青年才俊。

轮岗轮到维修一班,师傅教李学科电动机的巡检维护、皮带机的检修等。一班有一台炉条机滑差电机控制器,李学科觉得它技术含量很高,师傅虽没让他接触这台机器,但李学科就有越神秘越有一探究竟的兴趣,工作时间看机器,一有时间就拿出大学的电力电子书去找答案。这中间,他生病去医院输液,边输液边研究可控硅的触发图纸,在病床上画向量图。医生是他过去的同学,说“快输完了叫我”。李学科沉迷在书里,根本没感觉自己在医院里,当然把输液和叫大夫早忘到了九霄云外。医生同学忙完回来一看,李学科的输液管半管都是液体滴完了的回血。

在轮岗的各个班组,大家对李学科的评价出奇地一致,都说这孩子爱学习、爱思考、爱提问题、爱鼓捣,天天若有所思,一副不食人间烟火的模样。合成氨事业部的领导说,李学科就是个工作狂,工作之外的事啥都不管,就会钻到变电站楼里拧线头。有一次李学科看到一个同事感觉很面熟,就说咱俩是不是见过?同事说,咱俩是同学呢,你天天低着头想问题,一两年了才认出来我啊!

学习永远不会是无用之功,它会或快或慢地在一个节点里与你相拥,报答你的知遇之恩。爱学习的李学科很快就在知人善任的心连心脱颖而出。见习期结束,他从学员直接跳过副操当了主操,进厂仅一年当了变电站运行班长,又过了一年多,当了负责全厂高精尖电气设备维修的高压班班长,又过了一年多,调去维修班组当维修班班长,到了27岁的时候已当上了工段长。这条路人家正常的要走十几年,他五六年就完成了,升职就跟蹦楼梯似的。李学科自己感叹说,心连心是个不埋没人才的地方,不怕你年轻,就怕你没本事。

创造是寻找规律适应规律利用规律的过程

2014年之前,爱琢磨、爱钻牛角尖、爱问为什么的李学科已经在自己的工作岗位上有了许多的小发明、小创造,有了“金点子”“技术能手”的雅号。这一年前后,变频器的问题一直缠绕着李学科和他的同伴儿。变频器在心连心使用广泛,它是节电的好手,每台机器每年都能节电50万元左右。但变频器也爱出毛病,出了毛病就要返厂维修,一来一回要近两个月,修理费都在5000元左右。按常理,这不在李学科思考和工作范围之内,他应该只管确认是哪个部分坏了,让厂家维修就好了,不用自己修理。但来回两个月的修理时间真耽误生产,修理费用也高,心连心变频器多,每年这上面花的钱百万千万元,李学科就觉得像花了自己的钱一样冤枉和心疼。敢不敢自己修?能不能自己修?这在心连心前无古人,风险显而易见。但李学科和伙伴们年轻气盛,觉得科学谁都可以触摸。他们发现生产厂家说的根本打不开的电源块儿其实是可以打开的,因为他们在送出要维修的电源块上打了标记,送到厂家维修的电源块又当成好产品回来了,这说明这是厂家打开修旧利废的产品。厂家之所以说打不开是怕打开了真相就会大白于天下,轻而易举得来的钱今后就不会再轻而易举再得到。于是李学科和大家又砸又摔、又别又撬地终于把一个电源块打开了,打开了就没有什么秘密了,许多秘密的东西就是壁垒,就是一层窗户纸。李学科和同事很快就设计出了电源块内部电路图和检测方法。

上边的问题刚刚解决,新问题又出来了,其他模块也频频报故障。一天下午,准备下班的李学科接到了值班电工的电话:一台风机的变频器驱动故障跳闸,而且一坏就是三块。咨询厂家,厂家说让返厂检查。李学科的“犟”劲儿上来了,不回家了,一定要看看跳闸的一瞬间到底发生了什么。李学科全身穿上防护服,其他没有回家的伙伴为了安全都在门外观察。打开所有的变频器,认真听、仔细看,半个多小时的时候,设备跳闸了,但什么也没有发现。重新开机再试、再等,还是没有发现问题。李学科让把所有的灯全部关闭,他要在黑暗里捕捉稍纵即逝的幽灵。晚上10点,又一次跳闸,黑暗中一个小小的火星在李学科面前跳了出来,分外显眼又稍纵即逝。他立刻召集所有值班人员,将冒火星的模块拉出去检查,最终发现是电子元件两极间有放电拉弧现象,产生的原因肯定是室内湿度大,两电机沾上浮尘导致绝缘功能下降。于是李学科将原件表面清理后重新安装使用,大家静静等待半个小时、一个小时、两个小时,一切正常。变频器没有再跳闸,大家兴奋起来,这个困扰他们多年、让心连心耗时花钱的顽疾,不过就是生产厂家不让打开模块儿的积碳。原因找到了,对症下药即可。李学科和同事设计出了专门维修变频器的工作平台,短短四年,仅变频器一项就为企业节省资金上千万元。

改革是没有止境的,社会的发展就是改革的过程,改革绝不是科学家、技术人员的专利,只要你不甘平庸,只要你处处留心,只要你永远学习,你就会发现应该革命的东西无处不在。司空见惯的不一定合理,黑格尔“存在即合理”的“存在”其实是一种动态,关键在于你有没有发现规律、利用规律的眼光。

2017年,李学科经过长期的观察和思考提出,存在了30年的高压允许回路应该被取缔。高压合闸允许点是在电动机的合闸回路中增加一个由电工控制的开关,只有电工合上这个开关后,操作工才能启动电机。过去由于心连心只有一厂,主变容量小,高压电动机合闸时会由于较大的冲击电流导致系统电压下降,为防止多台高压电动机同时启动、其他电气设备发生低电压跳闸事故,所以在高压电动机的合闸回路中设计了合闸允许点。心连心后面建设的二厂、四厂也沿用了这个设计。有无相生、难易相成,有一利便有一弊,允许合闸点带来些微好处的同时也带来了一些弊端:一是紧急开闸的效率低,紧急操作效率得不到保证;二是高压柜二次回路变得很复杂,增多了两个继电器以及近20根控制线,增加设施就是增加故障点,过去电机无法正常启动的案例中,有一半以上都是允许合闸点造成的;三是人均劳效低,变电站最少要留一个人负责随时可能打来的开机电话,而且这个人即使去卫生间也要快去快回,以免在方便时有开机电话打来。

心连心在发展,二厂、四厂已经用上了大容量变压器,启动电机对系统电压的影响已经微乎其微了,而且生产系统设备开停是根据调度命令依次操作的,同一高压段两台设备同时开启的概率较低,即便出现两台设备同时启动,电网也承受得住,所以合闸允许点的存在已经没有意义。

“没有意义”也许不止李学科一个人感觉到了,但只有李学科在大家还在抱怨一个人在岗时连厕所都不敢上的时候,已经开始系统论证和策划将合闸允许点拆除方案了。这个顺势而为的方案不复杂、投资小,关键在于发现、有心、有责和提出,很快有关部门通过了拆除高压电动机合闸允许点的改造方案,将部门一百多台高压电动机合闸允许点全部拆除。自此之后,生产岗位开机流程大大简化,直接合闸即可,高压柜二次回路也得到了大大简化,降低了故障排查难度。变电站也终于不用时刻有人坚守了,为以后的人员优化打下了基础。

以厂为家、以职业为使命,你才能在日常的工作中处处留心,发现问题、思考问题、提出解决问题的办法。不要怕人微言轻,不要怕路途遥远,只要认定目标,锲而不舍、蓄势待发,一定会达到胜利的彼岸。李学科就是一个在这条崎岖道路上行走的苦行僧,认定了就矢志不渝,不达目的决不罢休。

李学科在进厂初期分配的岗位是变电站值班员,和公司大部分员工一样,按部就班地进行四班三运转的倒班,日复一日,如机械般轮转。在早期按部就班的轮转中,李学科常常突发奇想,什么时候变电站能变成无人值守,不仅能解放大批的劳动力,还能让值守变得更加准确和科学。那个年代,那么年轻的他,他的设想像一个美丽的童话。

心连心的快速发展连自己的员工都始料不及。电是一切发展的先行官,心连心供电系统的大网也在不断地扩张,但随之而来所暴露的问题已愈发明显:一是供电系统缺乏统一管理,缺乏对各子公司的用电监督,导致各单位为自身发展不断实施的增加负荷、改造设备等行为此起彼伏,为供电系统的稳定运行埋下了较大隐患,比如硫基复合肥负荷增加到线路过负荷警告才开始改变定值,改造设备;二是深冷、硫基复合肥等公司为了自己供电稳定,在化肥变和众诚变都接有电源,并且直接增加快切、备自投等装置,其动作将直接改变园区电力系统运行方式,危及供电系统的安全稳定;三是供电系统操作无统一标准,各子公司存在运行标准不统一、运行规程不一致等问题,跨区域倒闸操作,调度困难。例如,复合肥曾出现因为规程不一致,与变电站共同倒闸操作时损坏变压器的事故。

面对这些让人忧心忡忡的实际问题,已经有了一定话语权和肩负责任的李学科意识到,必须要摒弃旧的思想观念,电力管理不能仅仅立足于合成氨事业部,而是应该立足整个心连心园区,需要尽快设置全园区的电力监管部门,审查各单位用电的规范性、安全性,建设园区调度自动化系统,统一调度园区电网安全稳定运行。

事不宜迟。在李学科的提议下,创建电力调度集控中心被提上日程。李学科开始设计新乡园区供电方式的组织架构,大胆地取消倒班制,各子站设置为无人值守,将更多的人员力量集中在日常运维工作中;成立园区电力优化小组,为各子公司量身定制调度规程,主动制定标准,实行全方位的用电系统。

在智能化日益普及的时代,2023年8月,整个心连心园区无人值守的变电站变为现实,李学科刚进厂时看似遥遥无期的梦想终于变成现实。

李学科创新工作室:志同道合者的激情拥抱

环境能影响和造就一个人的一生。心连心的军营文化、诚信文化、艰苦奋斗永不言弃的精神影响了一代又一代的心连心人。在新乡县村镇里广泛流传的一句话是,把孩子送到心连心,最放心的是孩子不会学坏。

浓厚的学习氛围,改革创新的热情是心连心的又一个磁场,心连心的每一次技术进步、每一次工作创举都是心连心人不断学习、热心改革的必然结果。

李学科是心连心人自觉学习、热心改革的佼佼者。更难能可贵的是,他希望把这种习惯和热情传递给他的工友,让学习和改革的氛围浸润到心连心的每一个角落。

一开始他只是在自己工作的岗位成立了电管站创新工作室,他希望自己身边的工友能和他一道发现和改造工作中出现的问题,形成一种学习和科研的氛围。他不知道能不能收获大家赞许的目光,只要有一个人相拥,他的理想就不会落空。出乎他的意料,竟然有8个人报名参加,这显然是他的志同道合者,显然是对他先期改革的致敬,显然是他创举的拥趸。

早期的工作室是清贫的,没有资金,只有热情,每周抽出一次业余时间,大家围坐在一起,让激情拥抱,让灵感撞击,像热核反应一样膨胀大家有所作为的希冀。

创新工作室的出现,显示了心连心年轻工人渴望学习、向往进步的奋斗精神。这闪耀在车间里的星星之火顺应时代潮流,很快引起了心连心有关领导的关注,心连心工会和新乡县工会都给予他最大的关注和支持。2014年8月1日,电管站创新工作室正式成为心连心工会下属的创新工作室,并被命名为李学科创新工作室。

李学科创新工作室在领导的关怀下,在青年工人的拥护中,由当初的稚嫩逐渐走向规范,吸收的人员也由当时的电管站发展到各个车间。工作室所要研究讨论的问题确定为“重点解决生产问题”。

工作室的人员由8人限制扩展到15人,原则上还是每周利用业余时间召集一次会议,每次会议的内容包括:一、学习,现代新科技新技术的学习,有关生产碰到难题时涉及到有关专业的学习。二、交流,在本岗位创新和生产中碰到的技术问题拿出来大家讨论;每个人从不同方面获得的有关生产的新进展新创造展示出来大家共享。三、提议,本人在工作中有合理化的建议,在生产中有改革的意向和方案可以拿出来供大家讨论。四、一起参与改革项目,如果工作室有人员的改革方案经领导同意实施,工作室人员都可以在规定的时间内参与具体改革工作。

条例很枯燥,但活动却生机勃勃,谁有好的点子和建议都拿到工作室,大家集思广益,热烈讨论,使一个个建议由稚嫩走向成熟。公司也鼎力支持,工作室搞得风生水起,小到修旧利废,大到设备改造更新,成果频频。同步机的励磁柜为了提高稳定性,设计出了双通道励磁柜,李学科创新工作室在此基础上设计出了关键易损件不停机更换,给定信号分离提高稳定性的改造,生产厂家吸纳了工作室的做法,并特意向李学科工作室发来感谢信。

李学科创新工作室至今已走过了11个年头,其生命力不仅没有衰减,而且随着心连心的发展越来越旺盛,工作室原有人员许多成为了生产车间的领导和技术骨干,今天的工作室成员已经发展到36人,还有要求加入工作室的60多人的积极分子等待转入正式人员。

为什么李学科工作室的生命力这么旺盛?李学科说,我们成立工作室的初衷就是为生产服务,我们的人员就是志同道合的先进工人组成,我们不是作秀,不是赶时髦,没有政治目的,没有金钱意识,所以我们设想的群策群力、集思广益、服务生产、提高自身能力的目的基本都达到了,所以它才有顽强的生命力。

李学科是学工科的,脑子里都是设备、机器、电路、网络,然而就像许多科学家一样,不仅精通自己的自然世界,在社会科学里也有很深的造诣。李学科能大段大段地背诵老子的《道德经》,也能滔滔不绝地讲鬼谷子,在一次谈话中他几次引用一般人很少接触的中国古代谋略经典《素书》。他总结说,自然科学和社会科学其实是相通的,它们都是在寻找规律,宇宙本身就是规律的组成。

在自然科学里,任何发明创造都是寻找规律、适应规律、利用规律的过程。心连心董事长刘兴旭就提出,要把规律攥在手中。

李学科,一个永远勤于学习、思考、创造的跋涉者。