- 放大

- 缩小

- 全文复制

且捧初心写太行

发布时间: 信息来源:

——何海阔的笔墨世界

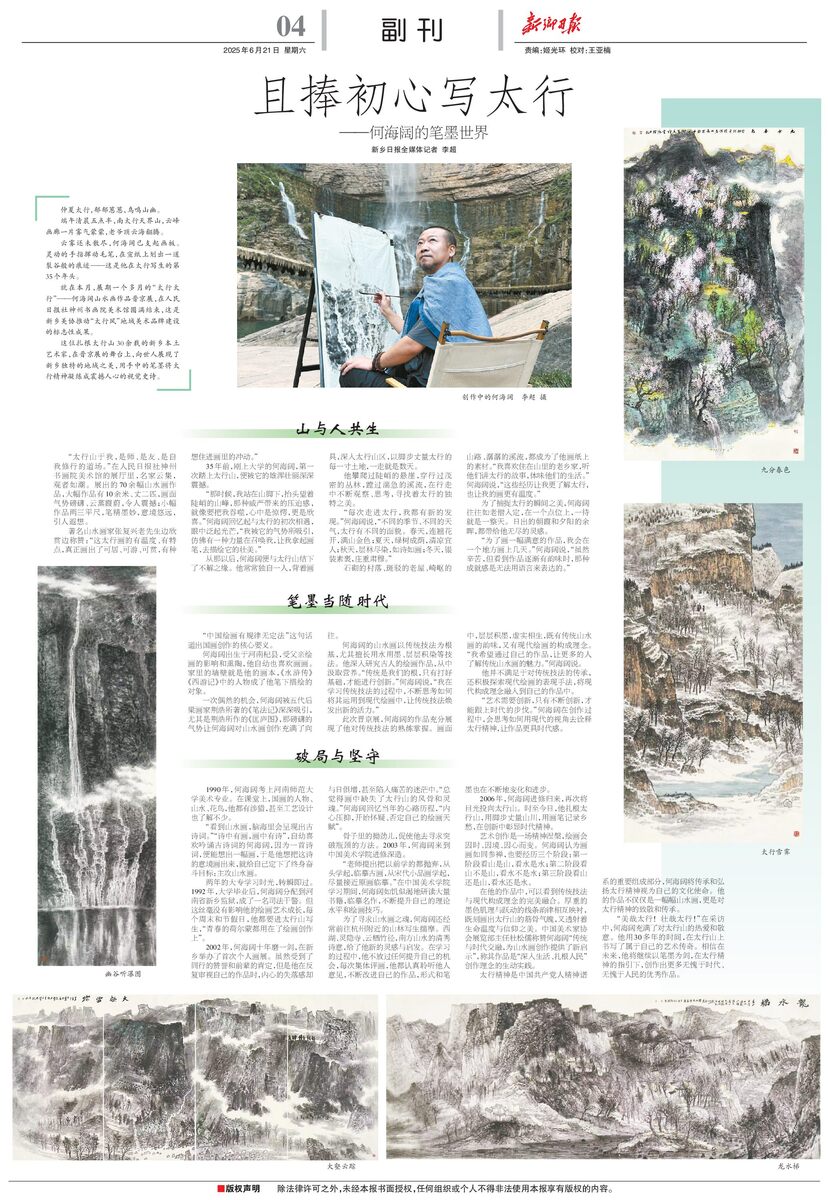

创作中的何海阔 李超 摄

九分春色

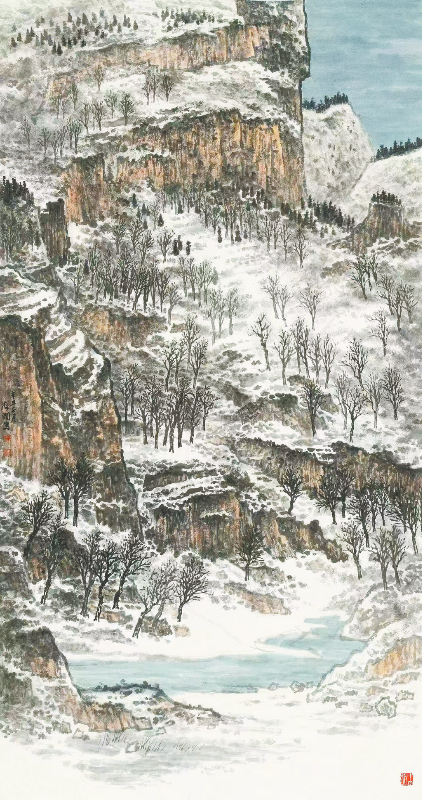

太行雪霁

幽谷听瀑图

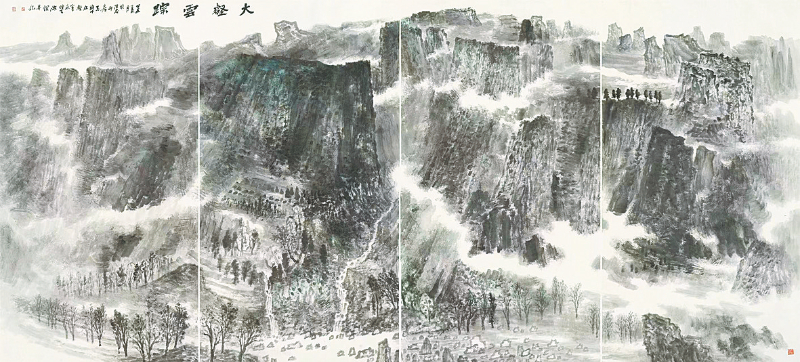

大壑云踪

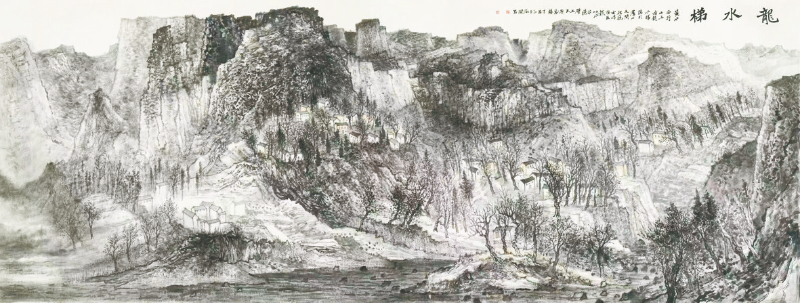

龙水梯

新乡日报全媒体记者 李超

仲夏太行,郁郁葱葱,鸟鸣山幽。

端午清晨五点半,南太行天界山,云峰画廊一片雾气蒙蒙,老爷顶云海翻腾。

云雾还未散尽,何海阔已支起画板。灵动的手指挥动毛笔,在宣纸上划出一道裂谷般的痕迹——这是他在太行写生的第35个年头。

就在本月,展期一个多月的“太行太行”——何海阔山水画作品晋京展,在人民日报社神州书画院美术馆圆满结束,这是新乡美协推动“太行风”地域美术品牌建设的标志性成果。

这位扎根太行山30余载的新乡本土艺术家,在晋京展的舞台上,向世人展现了新乡独特的地域之美,用手中的笔墨将太行精神凝练成震撼人心的视觉史诗。山与人共生

“太行山于我,是师、是友、是自我修行的道场。”在人民日报社神州书画院美术馆的展厅里,名家云集,观者如潮。展出的70余幅山水画作品,大幅作品有10余米、丈二匹,画面气势磅礴、云蒸霞蔚,令人震撼;小幅作品两三平尺,笔精墨妙,意境悠远,引人遐想。

著名山水画家张复兴老先生边欣赏边称赞:“这太行画的有温度、有特点,真正画出了可居、可游、可赏,有种想住进画里的冲动。”

35年前,刚上大学的何海阔,第一次踏上太行山,便被它的雄浑壮丽深深震撼。

“那时候,我站在山脚下,抬头望着陡峭的山峰,那种威严带来的压迫感,就像要把我吞噬,心中是惊愕,更是欣喜。”何海阔回忆起与太行的初次相遇,眼中泛起光芒,“我被它的气势所吸引,仿佛有一种力量在召唤我,让我拿起画笔,去描绘它的壮美。”

从那以后,何海阔便与太行山结下了不解之缘。他常常独自一人,背着画具,深入太行山区,以脚步丈量太行的每一寸土地,一走就是数天。

他攀爬过陡峭的悬崖,穿行过茂密的丛林,蹚过湍急的溪流,在行走中不断观察、思考,寻找着太行的独特之美。

“每次走进太行,我都有新的发现。”何海阔说,“不同的季节、不同的天气,太行有不同的面貌。春天,连翘花开,满山金色;夏天,绿树成荫,清凉宜人;秋天,层林尽染,如诗如画;冬天,银装素裹,庄重肃穆。”

石砌的村落、斑驳的老屋、崎岖的山路、潺潺的溪流,都成为了他画纸上的素材。“我喜欢住在山里的老乡家,听他们讲太行的故事,体味他们的生活。”何海阔说,“这些经历让我更了解太行,也让我的画更有温度。”

为了捕捉太行的瞬间之美,何海阔往往如老僧入定,在一个点位上,一待就是一整天。日出的朝霞和夕阳的余晖,都带给他无尽的灵感。

“为了画一幅满意的作品,我会在一个地方画上几天。”何海阔说,“虽然辛苦,但看到作品逐渐有韵味时,那种成就感是无法用语言来表达的。”

笔墨当随时代

“中国绘画有规律无定法”这句话道出国画创作的核心要义。

何海阔出生于河南杞县,受父亲绘画的影响和熏陶,他自幼也喜欢画画。家里的墙壁就是他的画本,《水浒传》《西游记》中的人物成了他笔下描绘的对象。

一次偶然的机会,何海阔被五代后梁画家荆浩所著的《笔法记》深深吸引,尤其是荆浩所作的《匡庐图》,那磅礴的气势让何海阔对山水画创作充满了向往。

何海阔的山水画以传统技法为根基,尤其擅长用水用墨、层层积染等技法。他深入研究古人的绘画作品,从中汲取营养。“传统是我们的根,只有打好基础,才能进行创新。”何海阔说,“我在学习传统技法的过程中,不断思考如何将其运用到现代绘画中,让传统技法焕发出新的活力。”

此次晋京展,何海阔的作品充分展现了他对传统技法的熟练掌握。画面中,层层积墨,虚实相生,既有传统山水画的韵味,又有现代绘画的构成理念。“我希望通过自己的作品,让更多的人了解传统山水画的魅力。”何海阔说。

他并不满足于对传统技法的传承,还积极探索现代绘画的表现手法,将现代构成理念融入到自己的作品中。

“艺术需要创新,只有不断创新,才能跟上时代的步伐。”何海阔在创作过程中,会思考如何用现代的视角去诠释太行精神,让作品更具时代感。

破局与坚守

1990年,何海阔考上河南师范大学美术专业。在课堂上,国画的人物、山水、花鸟,他都有涉猎,甚至工艺设计也了解不少。

“看到山水画,脑海里会呈现出古诗词。”“诗中有画,画中有诗”,自幼喜欢吟诵古诗词的何海阔,因为一首诗词,便能想出一幅画,于是他想把这诗的意境画出来,就给自己定下了终身奋斗目标:主攻山水画。

两年的大专学习时光,转瞬即过。1992年,大学毕业后,何海阔分配到河南省新乡监狱,成了一名司法干警。但这丝毫没有影响他的绘画艺术成长,每个周末和节假日,他都要进太行山写生,“青春的荷尔蒙都用在了绘画创作上”。

2002年,何海阔十年磨一剑,在新乡举办了首次个人画展。虽然受到了同行的赞誉和前辈的肯定,但是他在反复审视自己的作品时,内心的失落感却与日俱增,甚至陷入痛苦的迷茫中。“总觉得画中缺失了太行山的风骨和灵魂。”何海阔回忆当年的心路历程,“内心压抑,开始怀疑、否定自己的绘画天赋”。

骨子里的拗劲儿,促使他去寻求突破瓶颈的方法。2003年,何海阔来到中国美术学院进修深造。

“老师提出把以前学的都抛弃,从头学起,临摹古画,从宋代小品画学起,尽量接近原画临摹。”在中国美术学院学习期间,何海阔如饥似渴地研读大量书籍,临摹名作,不断提升自己的理论水平和绘画技巧。

为了寻求山水画之魂,何海阔还经常前往杭州附近的山林写生揣摩。西湖、灵隐寺、云栖竹径,南方山水的清秀诗意,给了他新的灵感与启发。在学习的过程中,他不放过任何提升自己的机会,每次集体评画,他都认真聆听他人意见,不断改进自己的作品,形式和笔墨也在不断地变化和进步。

2006年,何海阔进修归来,再次将目光投向太行山。时至今日,他扎根太行山,用脚步丈量山川,用画笔记录乡愁,在创新中彰显时代精神。

艺术创作是一场精神涅槃,绘画会因时、因境、因心而变。何海阔认为画画如同参禅,也要经历三个阶段:第一阶段看山是山,看水是水;第二阶段看山不是山,看水不是水;第三阶段看山还是山,看水还是水。

在他的作品中,可以看到传统技法与现代构成理念的完美融合。厚重的墨色肌理与跃动的线条韵律相互映衬,既刻画出太行山的筋骨气魄,又透射着生命温度与信仰之美。中国美术家协会展览部主任杜松儒称赞何海阔“传统与时代交融,为山水画创作提供了新启示”,称其作品是“深入生活、扎根人民”创作理念的生动实践。

太行精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,何海阔将传承和弘扬太行精神视为自己的文化使命。他的作品不仅仅是一幅幅山水画,更是对太行精神的致敬和传承。

“美哉太行!壮哉太行!”在采访中,何海阔充满了对太行山的热爱和敬意。他用30多年的时间,在太行山上书写了属于自己的艺术传奇。相信在未来,他将继续以笔墨为剑,在太行精神的指引下,创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。